Wir alle kennen die Bilder von fanatischen Fans aus den 80er und 90er Jahren die vor Spielbeginn ganze Stadien in Angst und Schrecken versetzt haben. Durch Ihre patriotische Erscheinung und Ihre rassistischen Äusserungen haben sich die Ultras in vielen Sportarten positioniert. Seit längerem ist leider die Diskriminierung von Minoritätsgruppen und der Rassismus ein fester Bestandteil in der Sportwelt.

Viele Verbände und Organisationen haben sich in den vergangenen 20 Jahren intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und mit Unterstützung von renommierten Marken – wie Nike, Adidas und Under Armour – versucht, Anti-Rassismus-Kampagnen auf die Beine zu stellen. Viele Sportler wie Lionel Messi oder Colin Kaepernick werden gezielt engagiert und eingesetzt, um als Botschafter gegen Rassismus Aufmerksamkeit zu erlangen. Unabhängig dieser Auftritte nehmen die rassistischen Ausschreitungen uneingeschränkt ihren Fortgang. Laut der Anti-Diskriminierung-Organisation des britischen Fussballs „Kick it Out“ wurde letztes Jahr ein Anstieg von 11% ermittelt. In Nordamerika ist die Situation bei Sportanlässen dieselbe.

Es stellt sich die Frage, weshalb werden schwerwiegende, einschränkende Massnahmen ergriffen, Ideen und Budgets gesprochen und doch sind keine Veränderungen spürbar.

Die Lobbyisten der einzelnen Verbände und Vereine haben Ende der 80er Jahre gegenüber der Presse den Vergleich gezogen. Das Rassismusproblem sei analog der damaligen Sicherheitsgurten-Kampagne zu lösen, heisst, es ist eine Marketing-Kampagne zu lancieren mit klarer Kommunikation und visueller Unterstützung. Mit diesem Vorgehen sollen auf die Risiken und Gefahren wie auch Konsequenzen aufmerksam gemacht werden, letztlich mit Ziel, der Rassismusproblematik merklich beizukommen. Dieser Ansatz bzw. Vergleich ist aus heutiger Sicht kaum nachvollziehbar.

Das wir uns heute in einer nicht verbesserten Situation befinden, basiert auf mehreren Faktoren, die zusammenspielen und die nicht nur durch Marketing Aktivitäten zu lösen sind.

Heute sind u.a. politische, protektionistische, patriotische und wirtschaftliche Ausrichtungen, die zu extremistischerem Verhalten anstecken. Zudem trägt sicherlich auch dazu bei, dass wir durch die digitalen Medien und Plattformen eine Unmenge an Nachrichten über die Spitzensportler, Vereine, Sportgruppierungen erfahren bzw. einsehen können. Die Medien sind in der heutigen Welt präsent und global vernetzt. Äusserst zeitnahe Berichterstattung und Bebilderung ist Voraussetzung, um mit der Konkurrenz mithalten zu können. All dies trägt dazu bei, dass Medien wie Private persönliche – teils unfundierte – Meinungen und Ansichten über Sportler und Organisationen ins Netz stellen können. Diese zu korrigieren und richtigzustellen ist oftmals kein einfaches Unterfangen für die Betroffenen und die unmittelbaren Reaktionen nach Publikation sind kaum – einmal im Fluss – unmittelbar einzudämmen.

Ein grundlegendes Problem der Marketing-Kampagnen gegen Rassismus ist, dass in der Kommunikation nicht – wie ursprünglich angedacht – die Ultras angesprochen werden, sondern vielmehr die passiven, sich ordentlich verhaltenden Zuschauer. Das Thema ist in der heutigen Zeit weit verbreitet. Jeder der auf irgendeine Art und Weise mit Sport verbunden ist, muss sich damit auseinandersetzen.

Trotz vielen Problemen gibt es für Sportvereine, Fangruppen und Firmen gute Gelegenheiten, Gespräche zu führen, Zeichen zu setzen und auf fehlende, direkte Massnahmen hinzuweisen, die zur Beseitigung des Rassismus im Sport beitragen. Sich für delikate Themen wie dieses unterstützend einzusetzen, kann auch marketingtechnisch Vorteile bieten und sich auf Reputation und Umsatz positiv auswirken. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage (Quelle: https://www.cbsnews.com/news/edelman-earned-brand-study-2018-consumers-want-companies-to-stand-for-something/) ergab, dass Konsumenten lieber Geld für Marken ausgeben, die sich mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen, als mit solchen, die sich nicht exponieren.

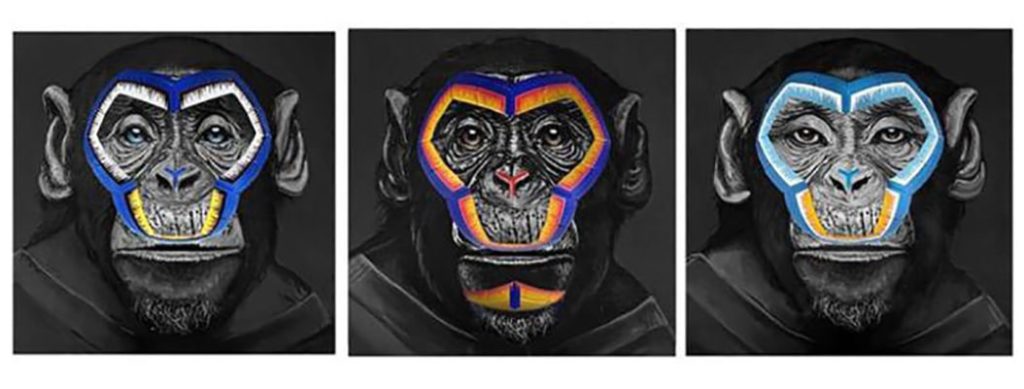

Eine Marketing-Kampagne gegen Rassismus ist für einen ‚Brand‘ oder eine Unternehmung eine Gradwanderung mit Risiko, denn sensible Themen wie Rassismus kann für Empörung und oder Missverständnis sorgen. Das Beispiel aus der einen Kampagne der Serie A in Italien veranschaulicht dies deutlich. Die drei porträtierten Affen wurden mit der Überschrift #WEAREALLTHESAME versehen. Die Aktion wurde mit vielen negativen Kommentaren eingedeckt: ‚Welch ein Vergleich: werden wir für Affen gehalten?‘, ‚Grenzen wir mit Affen Minderheiten aus?‘, ‚Wurden die schwarzen Affen stellvertretend für schwarze Minderheiten ausgesucht?‘. Ohne Zweifel, die Kampagne war mit Ziel gegen Rassismus aufgenommen worden, hat aber mit der illustrierten Wahl das angestrebte Ergebnis krass verfehlt.

Was darf daraus als Lehre gezogen werden? Bei äusserst heiklen Themen muss sehr subtil und wortwörtlich feinabgestimmt vorgegangen werden, denn wie vorerwähnt, ist der einmal angerichtete Schaden, der sich in Sekunden global verbreitet, nicht einfach zu korrigieren bzw. auch nur ansatzweise richtigzustellen.

Nichtdestotrotz, will ich dennoch an der Meinung festhalten, dass von einer durchdachten Marketing-Kampagne bei delikaten Themen – in meinem Beispiel gegen Rassismus – nicht Abstand zu nehmen ist. Firmen wie unterschiedlichste Organisationen müssten eher die Chance nützen und dezidiert mit klarem Positionsbezug auftreten. Dadurch kann eine positive Aussenwirkung erzeugt werden, die sich sozialverträglich gestaltet und die Gemeinschaft an ‚Followers‘ mit guter Absicht und vermehrter Nachfrage der Marke erhöht.

Abschliessend gehe ich aber dennoch nicht davon aus, dass sich einzig durch Marketingaktivitäten das Gesamtbild des Rassismus im Bereich Sport wesentlich ändert. Es braucht politische und clubinterne Massnahmen, die Hand in Hand gegen die Gewalt und Ausschreitungen angewendet werden. Die abgestimmte, verträgliche & illustrierte Marketinginitiative mag hier ein ideales Mittel der Begleitung für die Zielerreichung sein; nicht mehr und nicht weniger.